やくざという言葉には独特の魅惑がある。そして、やくざの世界は、多くの日本人にとって無知の世界であり、いまだに秘密に覆われている。作家天藤湘子は、自著『極道な月』の中で、やくざの組長の娘としての半生を赤裸々に描き、地下に存在するやくざ社会の蓋を開けた。

やくざという言葉には独特の魅惑がある。そして、やくざの世界は、多くの日本人にとって無知の世界であり、いまだに秘密に覆われている。作家天藤湘子は、自著『極道な月』の中で、やくざの組長の娘としての半生を赤裸々に描き、地下に存在するやくざ社会の蓋を開けた。

『極道な月』は10万部の売上を誇り、12ヶ国語に翻訳された。やくざの組長の娘として、そして、後にやくざの組員の妻となった天藤湘子が描いたやくざの世界は、女性としての視点から描かれた唯一無比の作品に仕上がっている。彼女の半生は、暴力に支配された世界の中で、まるで、時速何百マイルもの速さで疾走するかのように過ぎ去っていった。その世界は、日本の平凡な社会の表面を覆う、無関心で虚飾に覆われた静けさの底に横たわっている。

『極道な月』は、日本文学の多くに見られるような、やくざの世界を感傷的かつありきたりな手法で描いたものでもなければ、彼女の半生を懺悔し、道徳的な告白をする日記のスタイルを取るのでもないことは賞賛に値する。

『極道な月』は不快なほど写実的で、怒り、覚醒剤、暴力、セックスなど、やくざの世界で育ったことで精神が錯乱するほどの壮絶な半生を、あからさまなほど正直に、そして、事実に基づいて描いている。

この取材で天藤湘子にお会いするのは、想像を超えることであった。ホテルのロビーに彼女が現れた時、小柄な女性作家は爽やかな綿ネルシャツを着こなし、愛想の良い魅力にあふれ、輝くばかりのやわらかな物腰だった。

「本日は取材をして頂くことになり、ありがとうございます」天藤は、おじぎをしながら言った。「私の体験してきたことに興味を持って頂けて、嬉しく思います」

実際、彼女が話せば話す程、『極道な月』を書いた作者であること、そして、レイプ、覚醒剤の乱用、顔の整形を余儀なくされるほどの激しい暴力を受けた体験をしてきたことを想像するのは難しくなっていった。

「やくざ映画には、必ずヒーローがいて、映画らしい結末があります」天藤は、やくざ映画の描かれ方について語った。「実際のやくざの世界は、映画とは全く異なります。悲惨で残酷なものです。私は、『極道な月』の中で、実際にやくざの世界で何が行われているのか、母がどれだけ激しく苦しみ悶え、父の為にどれだけの苦しい試練を経験してきたかを書きました」

「多くのやくざ映画では、組長の妻は有能である描かれ方をされています。切れ者で、簡単に意見を変えたりしません。活力に溢れ、『主人がいなくても、組を一人でまとめることができる』と意気込んでいます。でも、実際は違います。母は、いつも叱られ、トイレに隠れて毎日泣いていました。現実は、そんなものです」

『極道な月』は、天藤の比較的楽しい時代から始まる。大阪の郊外で、裕福で力のあるやくざの組長の娘として育てられた時代である。しかし、彼女の父親の事業が失敗し、借金まみれになったことで、彼女の人生は激変した。

10代の頃、彼女は不良グループの一員となり、覚醒剤に手を染め、暴力を受け、教護院で過ごし、また喧嘩に明け暮れ、ついには、スピードにも手を染め、父親が借金をしていたサラ金業者で組関係の男と不倫に走るという危険に満ちた時代を送ることとなった。

10代の頃、彼女は不良グループの一員となり、覚醒剤に手を染め、暴力を受け、教護院で過ごし、また喧嘩に明け暮れ、ついには、スピードにも手を染め、父親が借金をしていたサラ金業者で組関係の男と不倫に走るという危険に満ちた時代を送ることとなった。

ラブホテルで死にそうになるほど殴られ、致死量のアンフェタミン(覚醒剤)を注射された後、彼女は覚醒剤の常用を止めようと決心した。しかし、彼女にとってこのことは最後の苦しい試練とはならなかった。

何度かの自殺に失敗し、やくざとの結婚を解消し、ホステスとして働き、両親と死に別れた後、彼女は、本当の孤独を知った。そして、このことが、子供の頃からの夢だった本を執筆するという決意を彼女に抱かせた。文章を書くことは、いじめに遭い友達のいなかった彼女にとって、唯一の慰めでもあった。

「本当に何がしたいのか一生懸命に考えました。私は文章を書きたいのだと思いました。私の半生を書くことに決めました。メロドラマ的になるかも知れないと思いましたが、書いている途中で、『自分も同じ、同じ』と読者が共感してくれる箇所がたくさんあるだろうと思いました。そして、私の伝えたいことに対して共感してくれるだろうと思いました」

「例えば、読者の中には男性から暴力を受けた経験がある人もいるかも知れない。両親の死から立ち直れない人もいるかも知れない。憂鬱な気分になった経験のある人もいるかも知れない。自殺に失敗した人や非行に走った人もいるかも知れない。覚醒剤に溺れた人もいるかも知れない。誰でもこれらに近い経験があるだろうと思います」

「私は、こうした考えを文章にしました。もし、読者の皆さんが自分の気持ちに従って自分なりの解釈をし、何か慰めになるものを見つけてくれたとしたら、こんな素晴らしいことはありません」

『極道な月』を読むと悲痛な思いにさせられる。しかし、逆境に打ち勝った彼女の強さと、困難な中においても生き抜いてきた奇跡のような彼女の精神力に尊敬の念を抱かずにはいられない。『極道な月』は多くの読者の心を捉え、驚くべきことに、ファンの中にはやくざの組員達もいる。

「刑法が改正したので、今では塀の中からも手紙をもらうことができるようになりました。その中で最も多かった意見が、『これほどまでに率直に書かれていることに、大変感動しました』でした」

「12歳から80歳までの年齢の方々からも手紙を頂きました」これらのペンパルの中で、天藤にとって最も印象に残っているのが、中学生の女の子との文通のやり取りである。天藤との文通が始まってから、彼女は母親と仲直りをし、売春をするのを止めた。

『極道な月』は、封建的で義侠的な昭和時代のやくざの世界から完全に変移したバブル期のやくざの世界の真実を、深く掘り下げて描いた数少ない本の一つである。

実際、昭和時代、戦前の博徒や的屋(テキヤ)と呼ばれる人々が存在していたと天藤も認める。彼らは、武士道精神の影響を受けた厳しい道徳的規律を守っており、売春や覚醒剤、サラ金事業などに対して難色を示していた。

昭和時代の武士道精神を受けたやくざは、大和魂の精神も合わせ持ち、元暴力団組員の作家安部譲二のベストセラー小説『塀の中の懲りない面々』や映画『哀愁のヒットマン』、『疵(KIZU)』、『極道の妻たち』の中で描かれ、日本から失われつつある伝統的理念が描かれていたことにより、日本中を震撼させ夢中にさせた。

天藤のやくざの世界での体験を思い出しながら、私はためらいながらも、彼女にやくざの家庭で育ったことで、何か良い点があったかどうか尋ねてみた。彼女の好感の持てる表情は自尊心に満たされ、謙虚に次のように答えてくれた。

「はい。世間的に非難される立場のやくざの家庭で育ったとはいえ、たくさんの良いことがありました。まず、礼儀は申し分のないほど厳しく教えられました。そして、誰かと話をしている時、私には相手が何を考えているか読むことができます。目の表情から相手がどんな人物であるか知ることができます。顔の表情から、相手が私を騙そうとしているかどうかがわかります。そういった点では、やくざの家庭で育ったことは、とても有益なことでした。そして、私をとても冷静にさせます」

「やくざの世界では、礼儀に対してとても厳格です。私は他の普通の女の子達と違って男心を理解することができます。でも、時々、それはマイナスに働くこともあります。上下関係を理解することもできますし、話すのをいつ差し控えれば良いのかもわかります。例えば、何かを言うべきでない時がわかりますし、そうしたことを身に付けられたことに、とても感謝しています」

日本のやくざの世界が描かれているのとは別に、『極道な月』は、逆境に立ち向う一人の女性の物語でもある。天藤自身は、作家としての能力に乏しいと嘆くが、『極道な月』は、その率直さゆえに好感の持てる内容となっている。例えその内容に醜い部分があろうとも、彼女はそれを取り繕うとはしなかった。

日本のやくざの世界が描かれているのとは別に、『極道な月』は、逆境に立ち向う一人の女性の物語でもある。天藤自身は、作家としての能力に乏しいと嘆くが、『極道な月』は、その率直さゆえに好感の持てる内容となっている。例えその内容に醜い部分があろうとも、彼女はそれを取り繕うとはしなかった。

「本の中で、赤裸々にセックスを描写することは、とても大変な作業でした。読者は、本当はこうしたことについて知りたいと思っているし、不快なことについても本当は知りたいと思っています。セックスを描写した本は他にもあります。でも、今まで私が読んできた本の中で、女性作家がセックスや覚醒剤について書いた時、ほとんどの場合、それらの表現は曖昧とした描かれ方をされています。例えば、『私たちは何かをする。目が覚めると、彼が隣に横たわっていた。』というような感じです」

「そのような曖昧な表現は違うと思うのです。読者は、本当は何が起こっているのかを知りたがっているのです。セックスや覚醒剤について私が書かなければ、完全に独り善がりで自己満足なものになってしまいます。だから、セックスや覚醒剤について文章に起こした時には、とても苦しみました」

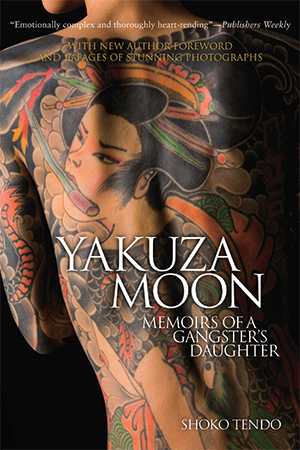

天藤の半生の中で彼女を勇気付けたものの一つに、21歳で全身に入れた刺青がある。彼女にとってこのことは、暴力男への依存からの解放を意味していた。そして、前進するための力を彼女に与えた。

全身を豪奢な刺青で覆われた彼女の体は、

『極道な月』の中で、最も目を惹くものの一つである。そして、やくざとの関連を最も視覚的に伝えるものの一つである。

「刺青をしているからといって、実際はそんなに良いことがある訳ではありません」天藤はそう主張しながらも、刺青をしていることの利点を話す。しかし、実際には、全身に刺青を入れていることで、雇用の機会が失われることもあったという。

「刺青を入れていることは、何よりも私が入れていることに対して満足しているということです。子供の頃から、刺青を入れている人たちが周りにいるという環境で育ったので、むしろ、刺青がない方が違和感を覚えます。肌に絵がないことは、とても変な気持ちです。刺青がなかったら、リラックスできないでしょう」

天藤は、熱と痛みがある中で苦しみながら刺青を入れた時のことを思い出しながら語ってくれた。そして、やくざの世界の友達に笑われたり、弱さを見せたくなかったりしたあまりに、一週間ですべての刺青を彫る作業を終わらせたことも教えてくれた。

「奇妙なことに、女の子だった当時でも、父の血を受け継いでいるのだなと思いました」天藤は、彼女の中に潜む男らしさについて言及しながら語った。「そういった意味では、普通の女性ではなく、父と同じ視点を持っているのかも知れません」

『極道な月』を読むと、本の内容の大半が父との和解を描いていることが窺える。そして、父親の天藤の半生に対する影響が多大なものであったこともわかる。

2005年、天藤自身も母親となった。暴力の中で育った天藤であったが、彼女は、バブル期に育った現代の親たちが、その役割を果たしているとは到底思えないという。

「私に言わせれば、現代の子供達はとても過保護だと思います。親と子の関係のはずなのに、その境界は曖昧となり、まるで友達同士のような関係になってしまっています。それは、間違ったことではありませんし、素敵なことなのかも知れませんが、私は、子供とはそのような関係を築きたいと思ったことはありません」

「両親は永遠に存在する訳ではないのです。両親が長く生きていると思いながら人生を歩んではならないのです。そうすれば、自分の人生に何が必要で、自律した人生が送れるかを考えることができます。ほとんどの子供は考えないでしょうが、私はいつも両親の死についての自覚がありました。夜にはいつも一人で泣いていましたが、現実を見つめることができました。私の両親は、私が20代の頃に亡くなりました」

今の天藤の人生は、昔と比べ幸せでのどかなものとなったようだ。彼女は、子供と妹との時間を楽しみ、判子を彫り、イラストを描き、今年12月に出版される二作目の本を書き終えたところだ。二作目では、日本でシングルマザーとして生きる何気ない日常に焦点を当てて描かれている。

しかし、二作目も一作目同様に、差別についても描かれている。

「始めからシングルマザーとして生きようが、離婚した為にシングルマザーとして生きようが、現状は普通の母親とは全く違っています。以前から、不快な表現として『私生児』という言葉があります。シングルマザーに対して中傷的な意味合いがその言葉には含まれています。その状態が、ずっと続いていくのです」

しかし、母親としての喜び、そして、文章を書くことに対する喜び以外に目を向けなければならないのは、彼女が今日まで生き抜いてきたという事実である。

「私は、25歳の時に自殺未遂をしました。心臓が3回も止まったことがあります。それでも、私は死ななかったのです。その後、体調が悪化したこともありましたが、死にませんでした。だから、与えられた命を全うすることは、とても素晴らしいことなのだと気づいたのです」

天藤は、彼女の半生は痛みと忍耐の時代であったと語るが、やくざの組長の娘であることは、表面的な美しさに惑わされず、内面をも成長させたと彼女は言う。「きっと、私の両親が精一杯愛情をかけて育ててくれたからだと思っています」

Story by Manami Okazaki

J SELECT Magazine, September 20009 掲載

【訳: 青木真由子】

最近のコメント